Votre panier est vide.

Entre les gaves d’Aspe et d’Ossau, à Oloron-Sainte-Marie, la Villa Bedat raconte six siècles d’histoire. De l’artisanat médiéval aux ateliers de sandales, des luttes ouvrières à la renaissance culturelle, ce site n’a jamais cessé de produire : hier du grain, des chaussures et de l’électricité, aujourd’hui du patrimoine et des idées.

Malarode, le quartier des eaux et des métiers

Avant d’être un site culturel, la Confluence fut longtemps connue sous le nom de Malarode – parfois orthographié Malarrode. Un toponyme qui, au XVe siècle, désignait un faubourg industrieux où les moulins, tanneries, papeteries et forges s’installaient grâce à la force des gaves. “Malarode” pourrait signifier “mauvaise roue” : peut-être en raison d’un accès difficile au moulin local. Les archives mentionnent aussi Camou et lons jusqu’au moulin, c’est-à-dire “terrain fertile voisin du gave jusqu’au moulin”.

Ce quartier change plusieurs fois de nom au fil des siècles : les fossés de la montagne en 1793, rue tannerie en 1795, à nouveau rue Malarrode dans les années 1840, rue de l’abattoir en 1877, et enfin rue des Gaves depuis 1950.

Dès le XIVᵉ siècle, Oloron profite de sa position frontalière avec l’Espagne et de la présence des gaves pour devenir un centre commercial prospère. La laine y transite, se lave, se foule, se tisse. Des teintureries, comme celles des maîtres Thomas Civaut et Jérôme Ebriart au XVIᵉ siècle, s’installent sur le gave d’Aspe. Henri II d’Albret, roi de Navarre, encourage même l’arrivée d’ouvriers spécialisés venus de France pour “faire des fins draps en Béarn”.

Du moulin Soulé-Limendoux au chalet Ducos

Au XIXᵉ siècle, la minoterie du site appartient à la famille Soulé-Limendoux. Marie Victoire, héritière de la lignée, est la mère de Jean Jules Ducos, négociant-minotier qui exploite déjà le moulin vers le milieu du siècle.

Son frère Auguste est maire d’Oloron, et Jean Jules commande à Antoine Montaut, architecte oloronais, la construction d’une maison élégante sur le site : le Chalet Ducos.

Antoine Montaut, l’architecte poète

Né en 1842 dans une famille d’artistes (peintres, architectes, photographes), Montaut signe de nombreuses œuvres civiles et religieuses dans le Haut-Béarn. Poète en langue béarnaise, il épouse d’abord Marie Joséphine Lassalle-Darrigrand (3 enfants), puis Juliette Brusqueyburu (4 enfants, dont France Marie, cantatrice, et Pierre Edmond, architecte et navigateur olympique en 1936).

Après la mort de son fils unique Marcelin en 1891, et de ses filles et épouse auparavant, Jean Jules laisse la propriété à ses petites-filles Tardan, qui la vendent en 1909. L’acquéreur, Émile Bedat, va transformer le site en pôle industriel.

L’âge Bedat : sandales, électricité et cité ouvrière

Une industrie au pas de course

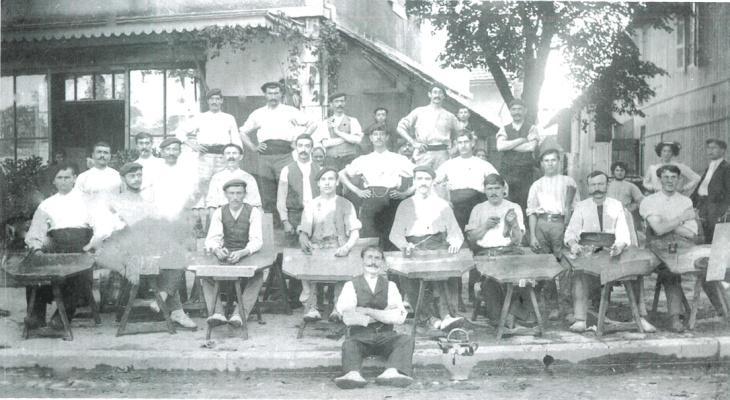

L’industrie de la sandale existe à Oloron depuis les années 1850. Après Mauléon, c’est le plus grand centre français de production. Les premières paires sont faites à la main, à domicile, jusqu’à la modernisation des procédés à la fin du XIXᵉ siècle : machines à coudre à pédale, invention oloronaise de la machine à tresse à âmes. Des usines comme Çarçabal, Loubière ou Lartigue se développent.

Émile Bedat, négociant sandalier répertorié dès 1884, installe son entreprise dans un bâtiment d’angle, face à la villa. Après la Première Guerre mondiale, des ateliers à toits en sheds – typiques de l’architecture néo-industrielle – relient la villa à l’ancienne maison de bureaux. En 1920, l’entreprise emploie 150 personnes, dont 87 femmes.

Son fils Lucien invente la machine “trois trèfles” qui mécanise l’assemblage toile-semelle et produit la fameuse sandale Béarnaise : solide, élégante, prisée par les sportifs, notamment les tennismen Borotra et Cochet.

La sandale béarnaise, star des courts Semelle tressée à âme en jute, toile solide, finitions impeccables… La Béarnaise chaussait aussi bien les ouvrières d’Oloron que les champions de tennis Borotra et Cochet. Un symbole de robustesse et d’élégance à la française.

La microcentrale Bedat au service du quartier

Dans les années 1930, Lucien Bedat transforme l’ancienne minoterie en microcentrale hydroélectrique. La partie supérieure est arasée, une digue de prise d’eau – construite près d’un siècle plus tôt par Soulé-Limendoux – alimente les turbines. Avec 150 chevaux de puissance, la centrale fournit un réseau privé aux entreprises voisines (Lambert, Beighau, Bonneu, Bourdeu, Lucbéreilh…) et à des particuliers.

Ce réseau dure jusqu’en 1958, avant que l’électricité publique ne le remplace.

Une passe pour les poissons

En 2023, la passe à poissons construite en 1930 a été modernisée pour aider saumons, lamproies, anguilles et truites de mer à franchir l’ouvrage sans blessure.

La cité Bedat et les luttes sociales

En 1932, Lucien Bedat construit une cité ouvrière à cheval sur Oloron et Goès, à un kilomètre de l’usine. Chaque maison, individuelle ou jumelée, possède un jardin potager, un mur de clôture, un portillon en ferronnerie. Des lavoirs et un château d’eau complètent l’ensemble. L’architecture est simple mais fonctionnelle.

En mai 1936, les ouvriers réclament des hausses de salaire et l’égalité hommes-femmes. Lucien n’accorde qu’une augmentation aux “finisseurs”, jugés plus pénalisés. Les ouvriers occupent l’usine, dressent une cahute à l’entrée pour tenir le piquet de grève. Les policiers interviennent, la colère monte. Après des mois de blocage, ils obtiennent en octobre +7 à +15 %.

Jacqueline Bedat-Cosse Normande d’origine, elle rencontre Lucien à Paris,

vit à ses côtés 20 ans avant de l’épouser. Discrète, elle se souvient d’un jardin qui allait “jusqu’au tribunal” et de conserves d’été que Lucien mangeait en douce lors de réceptions d’affaires.

Déclin et fermeture

Les années 1928-1935 sont marquées par la concurrence étrangère, le krach boursier, des étés pluvieux. La semelle en caoutchouc relance un temps la production, mais la Seconde Guerre mondiale freine tout. Dans les années 1950, la concurrence locale et internationale grignote le marché. En 1968, l’usine ferme, après près de 90 ans d’activité.

De l’usine au centre culturel

En 1978, la Ville d’Oloron rachète le site. Dans les années 1980-1990, la maison patronale accueille associations et syndicats. En 2008, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais et la Ville lancent le projet de La Confluence : réhabiliter les friches, construire la Médiathèque des Gaves, aménager un grand parvis, relier par passerelles le quartier Notre-Dame et la gare.

En 2015, la Villa Bedat devient Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises, label obtenu en 2013. Sa mission : valoriser patrimoine architectural, naturel, immatériel et industriel, sensibiliser habitants et professionnels, initier les jeunes.

Les espaces de la Villa Bedat 250 m² d’exposition permanente (Les Pyrénées béarnaises, une terre d’exception) 160 m² d’exposition temporaire 70 m² d’ateliers pédagogiques Auditorium de 90 places 130 m² de bureaux et locaux techniques

En 2018, la Villa élargit son champ : expositions artistiques contemporaines, spectacles, ateliers créatifs, conférences, éducation culturelle. Elle devient Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn et fait partie du réseau “Cap sur le patrimoine !” (+ d’info ici : https://cultureetvous.hautbearn.fr/laissez-vous-surprendre-cap-sur-le-patrimoine/ )

Aujourd’hui, l’eau continue de passer sous les arches, la microcentrale produit encore, et les murs résonnent des voix des visiteurs. La Villa Bedat, fidèle à son passé, reste un lieu où l’on fabrique… mais désormais, on y fabrique du lien, de la mémoire et de la création.

Similaire

Nous vous suggérons également ...

BrèvesWebzine

Rituels d’ailleurs …

« Le bonheur est un papillon qui, lorsqu’il est poursuivi, échappe toujours ;...

03/02/20261 min ⏱️

DossierWebzine

Janvier , ce mois de promesses faites à soi même !

Entre deux parts de galette et un dernier verre de Jurançon :...

03/02/20262 min ⏱️

Webzine

APPEL A PROJET 2026 – Territoire Culturel Créatif

La Communauté de Communes du Haut-Béarn lance son appel à projet annuel...

14/01/20261 min ⏱️

BrèvesWebzine

Gastronomie et Unesco

Éléments d’identité, de cohésion sociale et de diversité culturelle, les pratiques gastronomiques...

19/12/20251 min ⏱️

Laisser un commentaire